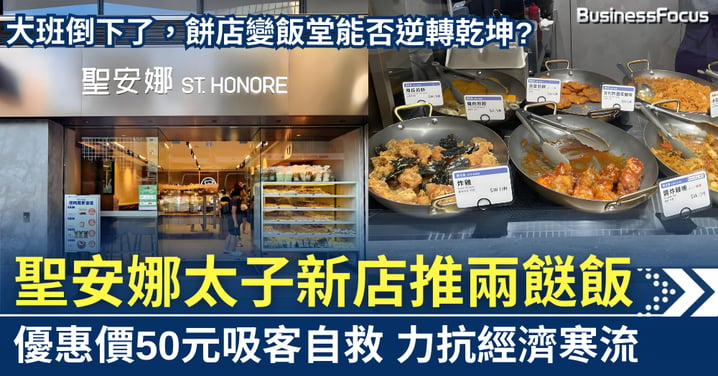

餅店變飯堂? 聖安娜太子新店推兩餸飯 優惠價50元吸客

香港餐飲及餅店業在經濟寒冬下,近年倒閉潮蔓延,大班西餅早前亦要執笠。另一傳統連鎖店聖安娜餅屋突轉型進軍兩餸飯市場,在太子新店推韓式兩餸飯,早上11時起供應,可選飯或麵,菜式包括吉列炸雞蛋豬排及泡菜煎餅等,附送海帶豆腐湯,設堂食座位,原價68元(港元,下同),新開張優惠價50元。有分析指,本港糕餅市場競爭激烈,兩餸飯需求穩定,聖安娜或因此拓展新營運方向,務求殺出重圍力抗經濟寒流。

品牌轉型求生

聖安娜餅屋近日在太子中心開設全新概念店,除了保留其核心的麵包西餅業務,更破天荒地設立了「兩餸飯」櫃位,主打韓式風味,並提供堂食服務,原價68元、優惠價定在50元。這場轉型不僅是為了吸引新客流,更是一次在經濟寒冬下尋求生存的策略性舉措。

近年來,香港零售餐飲業面臨多重打擊,非必需品消費首當其衝。麵包西餅在日常生活中並非必需品,其消費模式更容易受經濟狀況影響。相比之下,「食飯是必需品」,兩餸飯則迎合了更穩定的日常消費需求。有專家認為,聖安娜此舉是「試水溫」的策略,因為將全線110間分店改裝成兩餸飯店需要龐大的資源和時間投入。然而,無論是短期試點還是長遠規劃,這都反映出傳統老店在當前環境下必須求新求變的急迫性。

競爭優勢解構

兩餸飯市場在香港早已是百家爭鳴,從街頭小店到連鎖快餐店都有涉足。聖安娜的「韓式兩餸飯」若想在激烈的競爭中脫穎而出,必須仰賴其獨特的差異化策略。首先,菜式選擇上,聖安娜有意識地加入了韓式風味選項,如泡菜煎餅、豬肉煎餃和泡菜炒飯等,搭配吉列蛋豬排與例湯,成功與市面上以中式家常菜為主的兩餸飯形成區隔,賦予其「高檔化」與「新潮感」。

這種策略被市場學者視為謹慎的「試水溫」行為。全線改裝成兩餸飯店需投入大量資源與時間,風險極高,因此聖安娜選擇先開設單一概念店試點,觀察市場反應。有專家指出,轉型根本原因在於市場定位的轉變:「吃飯是必需品,但麵包、西餅、月餅則不是。」在經濟下行時期,消費者會大幅縮減非必需品開支,而「吃飯」作為每日必需,提供了更穩定與龐大的需求。聖安娜的跨界,正是為了擺脫「非必需品」的標籤,尋求更廣闊的生存空間。

消費文化變遷

「兩餸飯」作為一種經濟實惠的餐飲模式,在香港歷史悠久。早在1980年代,便盛行於工廠、院校與職工飯堂,成為基層市民的日常。特別在經濟低迷或公共衛生事件(如SARS和COVID-19)期間,兩餸飯大量復興,既是許多市民的「救命飯」,也是餐飲業者維持收入的「救命稻草」。

這現象背後,反映深刻的社會經濟現實。消費者對兩餸飯的依賴,不僅是口味偏好,更是經濟壓力下的務實選擇。一位市民李女士坦言:「相對於其他食肆的兩餸飯售價30多元,該店兩餸飯50元較貴,合胃口才會幫襯。」當生活成本上升而收入增長放緩,人們自然傾向性價比更高的餐飲。聖安娜從餅店跨界賣飯,正體現市場需求的結構轉變:從追求精緻、非必要的享受型消費,轉向基本、實用且高性價比的日常必需消費。這場轉型關乎企業存亡,更折射出香港飲食業在逆境中求變,以適應消費新常態。

Text by BusinessFocus Editorial

免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。