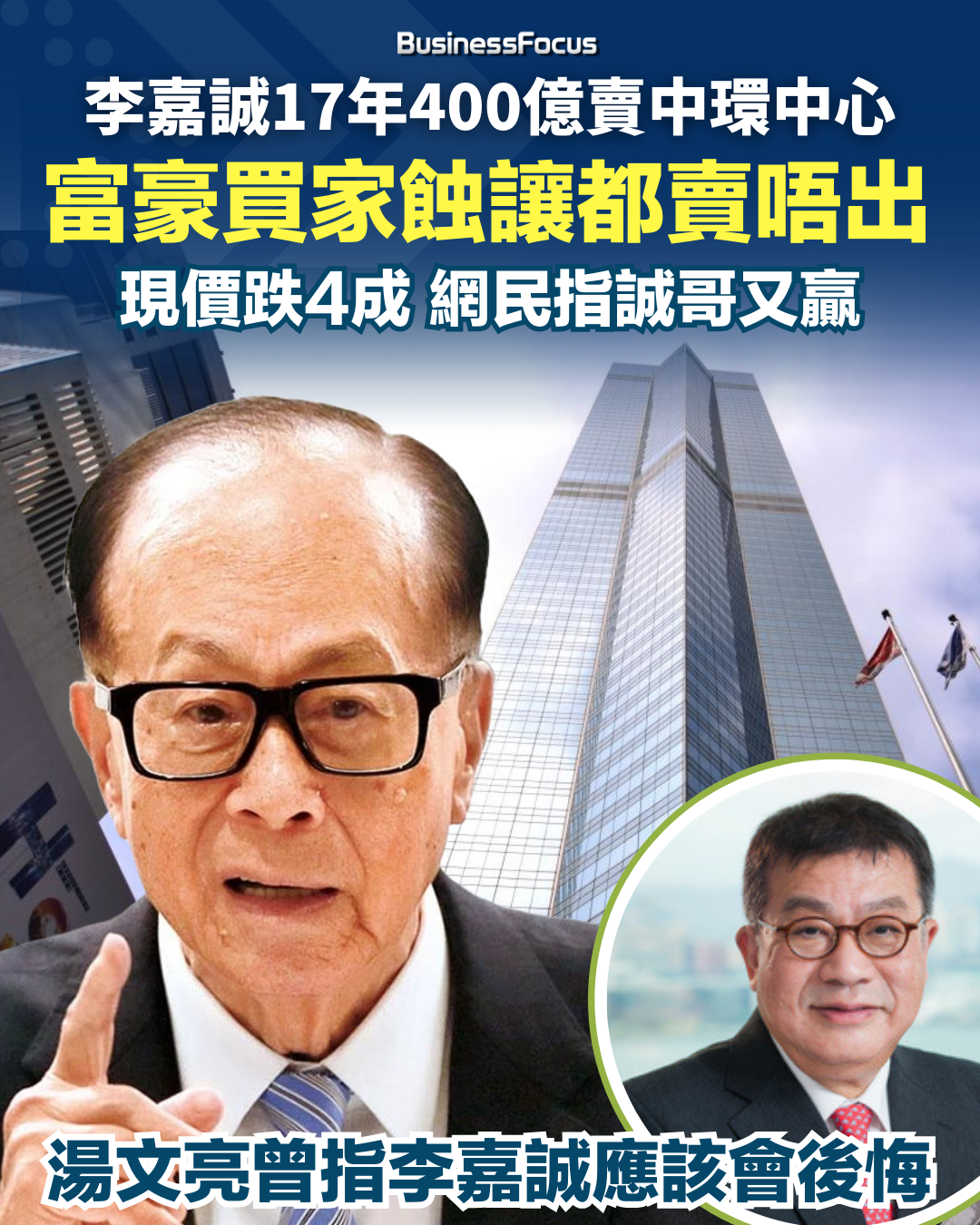

李嘉誠賣中環中心 接貨富豪賭輸160億 湯文亮錯判李嘉誠會後悔

誠哥又贏了!李嘉誠2017年以天價出售中環中心時,城中多名富豪以400億元聯手接貨,結果賭輸了,至今物業估值已大跌4成,帳面慘輸160億,不少單位蝕讓也「無人吼」,部分買家更如陷入「魔咒」。其中作為最大買家、據悉曾持有多達13層中環中心的馬亞木家族,掌舵人馬亞木去年已去世,家族近日正擬用1.9萬元的震撼價再減持中環中心;至於另一中環中心買家「磁帶大王」陳秉志,近日更陷入財困,連他在薄扶林的4億元自住獨立屋也淪為銀主盤待售。

事件引起網民議論紛紛,不少人都認為「誠哥又贏」,每次都能在高位沽貨,也有人笑問押錯注的富豪「誠哥賣的貨你都夠膽接?」、「唔通你認為你賭得贏李嘉誠?」。不過網民較好奇的是,曾高調質疑李嘉誠「應該會後悔(出售中環中心)」的紀惠集團行政總裁湯文亮,究竟會否沽掉他持有部分中環中心物業,以減低負債。

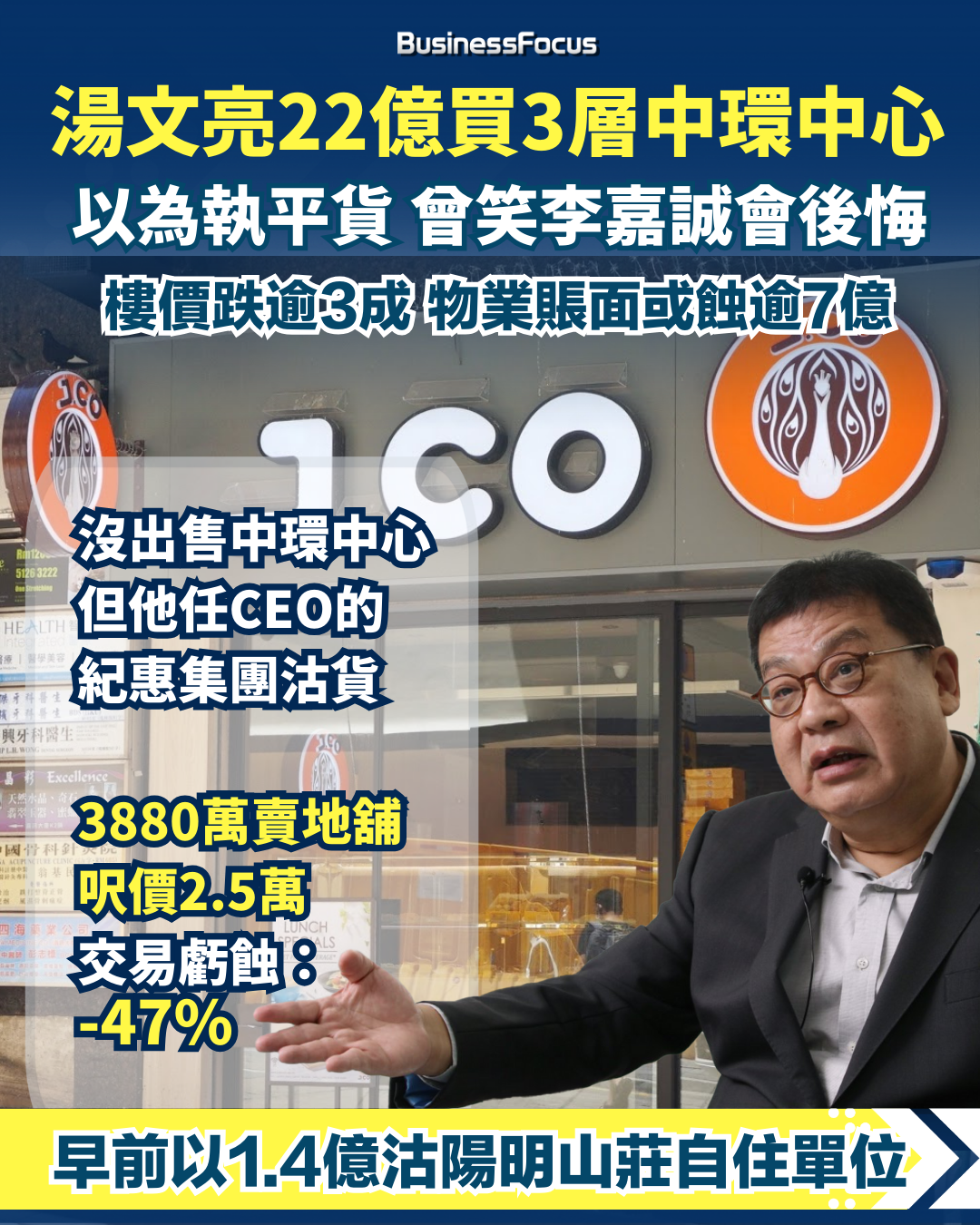

紀惠集團CEO湯文亮引起網民關注,是因為他在2018至2021年間,曾以21.92億元的總代價,從其他富豪手上以平均2.87萬元的呎價「二手買入」3層中環中心。湯當時一度暗示自己「執平貨」,又指自己買入單位的出租率非常好,故他更笑言「李嘉誠應該會後悔」。不過現時證實他徹底看錯市了,因為中環中心最新呎價據報已跌至約1.9萬元,湯即使以較低價入市,3層中環中心(總樓面面積約7.63萬平方呎)帳面也已輸了超過7億元。

雖然湯文亮至今暫未有沽掉3層中環中心,但一直反對賣自住樓的他,早前突然以1.38億元沽掉他自住的陽明山莊頂層單位,未知是否為了應付資金需要。此外由他擔任CEO的紀惠集團,早前剛剛「慘烈」地蝕讓中環一個已持貨14年的租庇利街喜訊大廈地舖。該地舖建築面積約1,537平方呎,2011年時集團以7,280萬元買入,但近日不斷割價求售,最終要降至3,880萬才能成功沽出,成交呎價約2.5萬元。換言之,紀惠集團單是這一宗交易已蝕了47%,慘輸3,400萬港元。

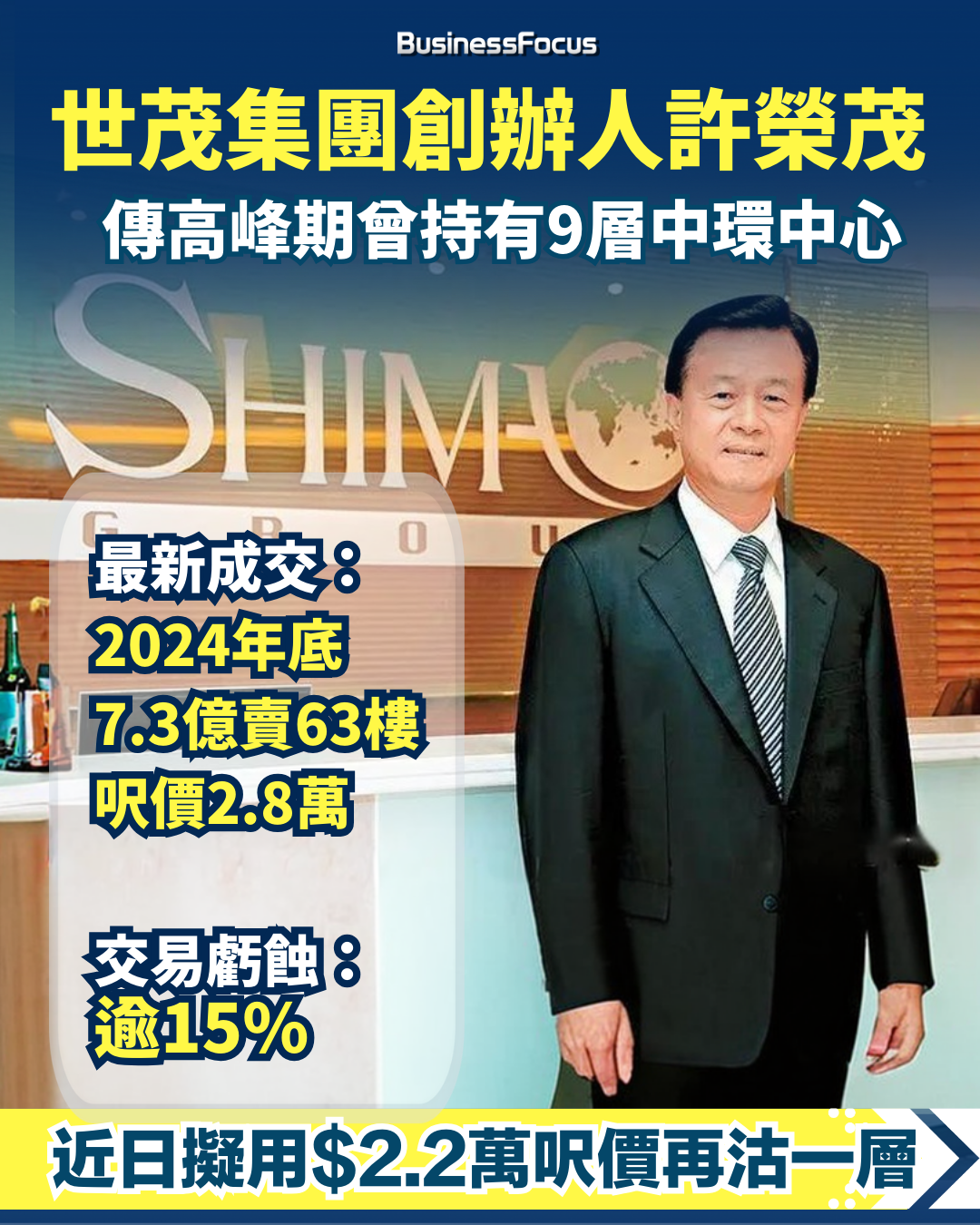

據資料,原本由長實(1113)持有的中環中心,在2017年獲世茂集團創辦人許榮茂及小巴大王馬亞木等多個投資者合組財團,以402億元天價購入該廈75%業權,涉約122萬平方呎,故平均呎價約為3.3萬元。但由於相關交易及樓層的分配極為複雜,故究竟各富豪分別持有多少個中環中心單位,未有百分百準確的官方說法。但據報道,外界普遍相信在高峰期,馬亞木家族、許榮茂及陳秉志,一度持有大約13層、9層及6層的中環中心權益。

不過在一眾香港富豪「接手」中環中心後,香港寫字樓物業市場即出現了長期的跌浪,令一眾中環中心富豪買家受創甚深。

其中世茂集團創辦人許榮茂,近年本已要忙於應付中國的內房風暴以及住宅樓價持續大跌帶來的挑戰。據報道,許榮茂去年底以7.3億元,沽出了中環中心63樓全層,平均呎價約為2.8萬元,較2017年買入價虧損了超過15%。

至今年3月,消息指許榮茂有意進一步減持中環中心37樓全層,並委託中原(工商舖)作獨家代理,物業市值約5.59億元,折合呎價約2.2萬元,即是較許榮茂8年前購入該廈時平均3.3萬元呎價低約33%,顯示中環中心呎價跌勢未停。

至於盛傳曾持有多達13層中環中心的小巴大王馬亞木家族,據報已多次有意出售持貨,但由於加息潮,加上市道差,要找買家並不容易。其中在2021年,馬亞木家族成功把中環中心大廈20樓及26樓成功出售,有報道指成交價分別約為6.15億及約6.93億元,成功套現約13.1億元。其中20樓全層的成交呎價低見2.5萬元,創財團入主該廈後拆售呎價新低。

至去年3月,馬亞木逝世,終年96歲。未知是否因為小巴及的士牌價不斷創新低的壓力,馬亞木家族之後再加速沽售中環中心的計劃,例如把部分層數的單位「拆細」,以便吸引更多買家。有報道指在2024年10月,馬亞木家族成功出售部分中環中心單位,成交價約為1.04億元,總建築面積為5,062平方呎,即每平方呎價格僅為2.05萬元,較3.3萬元的買入價大跌38%。

最新地產代理消息則顯示,馬亞木部分待售的中環中心單位,近日呎價已低至1.88萬元,意味有關單位帳面已蝕了43%,但暫仍未能售出,故馬亞木家族因中環中心持貨承受的帳面總虧蝕,料甚為巨大。

至於「磁帶大王」陳秉志,據報曾持有多達6層的中環中心,幸他近年積極大舉減持,相信減輕了虧蝕。其中他在去年即以7億元賣出中環中心66樓全層,呎價約2.6萬元,大約較當初買入價虧蝕了21%。

不過陳秉志疑亦出現財務困難,故此他在薄扶林自住4層高獨立屋,近日正式淪銀主盤,市場估值約4.3億元。物業位於薄扶林域多利道188號,物業樓高4層(連地庫),地盤面積約15,240平方呎,實用面積約6,083平方呎。單位附送1.8萬平方呎大花園,並享有無敵海景。

據悉,由於近年陳秉志因陷入財困,該獨立屋早年曾多次加按,最終變成銀主盤,並委託測量師行進行放售,市值約4.3億元,呎價約7萬元。該單位是陳秉志早於1988年,以2,350萬元購入單位,並一直於上址自住。

Text by BusinessFocus Editorial

免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。