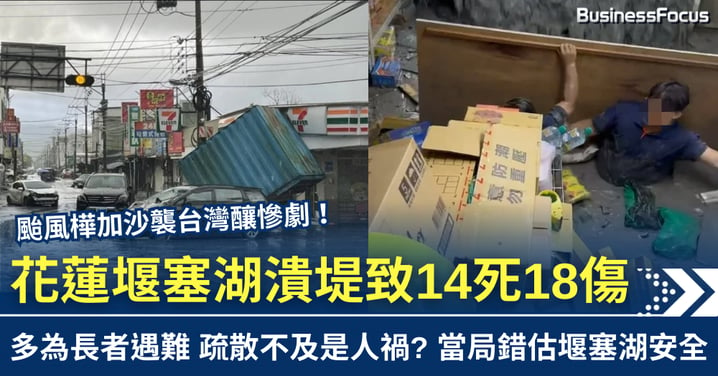

颱風樺加沙龔花蓮 堰塞湖潰堤致14死18傷 遇難多為長者 疏散不及是人禍?

颱風「樺加沙」外圍環流為台灣東部帶來暴雨,雖然當局早有預警,但馬太鞍溪堰塞湖昨午(23日)仍告溢堤,洪水湧入光復鄉市區。花蓮災害應變中心今晨(24日6時)統計,災害已造成14人死亡、18人受傷,另有多人失聯。消防局副局長李龍聖指,光復鄉敦厚路及佛祖街為重災區,多名長者於大廈一樓遇難,疑因撤離不及。目前積水已退,但路面泥濘,救援人員持續逐戶搜索。

外界關注長者未有及時被疏散,究竟是天災還是人禍。此外,今年8月農業部曾指經評估後認為花蓮的堰塞湖「沒有立即潰堤的危險」,亦遭質疑是否評估失當。

花蓮堰塞湖災情總覽

災變發生在昨(23日)下午2時50分左右因堰塞湖溢流,引發嚴重水患,光復鄉災情慘重。洪水在半小時後湧至下游馬太鞍溪橋,猛烈沖擊導致橋面斷裂崩塌。道路被泥水淹沒,大量雜物漂浮其中,多輛汽車被急流沖走,場面觸目驚心。

根據花蓮消防局數據,目前已確認有14名罹難者,其中多數是在大廈一樓被發現的年長者,他們因撤離不及而不幸遇難。此外,另有18名傷患,而精確的失聯人數仍在持續清查中。此次災情也突顯了大規模撤離行動的迫切性與困難度。因馬太鞍溪堰塞湖威脅,已撤離3285人;另因颱風引發土石流風險,保全戶撤離人數達2470人,總計撤離人數為5755人。

防災體系與責任檢討

今年8月農業部部長陳駿季曾公開表示,經評估後認為花蓮的堰塞湖「沒有立即潰堤的危險」,此發言與如今的慘烈災情形成強烈對比。當時,在地立委傅崐萁曾試圖在《丹娜絲颱風重建特別條例案》中,納入堰塞湖的整治工程,但農業部以專業評估及施工風險高為由,強調無法在一年內完成清除工作。

專家指出,堰塞湖的特性本就是高度不穩定,即使是專業評估,也難以完全預測其在極端氣候下的行為。面對潛在的巨大風險,政府部門僅以「加強監測」作為應對,而非採取清除或應急工程,顯示其風險評估過於保守、決策滯後。從人命安全角度出發,對可能引發毀滅性後果的隱患心存僥倖,恐將付出難以承受的代價。此一情況也引發社會對政府風險管理能力與跨部會協調效率的強烈質疑。

人道救援與社會影響

花蓮縣消防局已全面展開救援,派遣人員進入災區協助脫困,國軍也調派部隊進駐,待水勢趨緩後將協助清理家園與復原。中央災害應變中心於23日下午召開第8次工作會報,指出第一波洪峰雖稍緩,但隨後可能仍有第二波洪水,呼籲民眾遠離河道、勿貿然返家,以免發生危險。

對倖存者而言,家園毀滅與親人離去是難以撫平的創傷。泥濘中逐戶搜救,不僅考驗救難人員的意志,也突顯災難的殘酷。社會層面上,光復鄉的經濟與社區網絡受重創,農業、觀光與商業因基礎設施損毀而停擺,復原之路艱辛。政府與民間資源須有效投入安置、心理輔導與長期重建,協助災區在悲痛中重新站起。

Text by BusinessFocus Editorial

免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。